Son las seis de la tarde en Buenos Aires en pleno invierno. El Salón Nacional de Bellas Artes recibe a hombres y mujeres que, poco a poco, sienten la necesidad de quitarse los abrigos, los tapados y los pañuelos que los cubrían del frío helado en la calle. Aquí adentro, el calor producido por la cantidad de gente se empieza a sentir. Los visitantes caminan por los pasillos mientras esperan que comience el acto inaugural de la exposición. Comienzan a verse caras conocidas: está Alfonsina Storni, por allá anda Delfina Bunge, ahí va Raquel Adler. Con paso lento, entre saludos y charlas de ocasión, los y las visitantes recorren las instalaciones y se detienen a observar las vitrinas donde están expuestos libros de poesía, novelas, crónicas, textos filosóficos, de historia, pedagogía y más, provenientes de los distintos países de Latinoamérica y encuadernados para la ocasión. Junto a ellos se pueden ver retratos de quienes han escrito sus páginas. Son cientos de libros y todos tienen un denominador común: fueron escritos por mujeres. Es el 29 de julio de 1931, el día de la inauguración de la “Exposición femenina del libro latino-americano” organizada por el Ateneo Femenino de Buenos Aires, donde se encuentran escritoras de aquí y de allá, grandes figuras consagradas junto a escritoras nóveles. El público permanece expectante por que se le de inicio a un acontecimiento que, sin dudas, resultará extraordinario.

El camino hasta esta cumbre de las mujeres intelectuales fue largo. Las escritoras argentinas se habían nucleado y entrado en contacto con sus pares de casi todo el continente, junto a quienes tejieron redes de apoyo y colaboración internacional. Como antecedente, en 1928 se había realizado “La exposición del libro, de la pintura, escultura e industrias femeninas de América” en Buenos Aires, llevada adelante por el Tercer Congreso Internacional Femenino y auspiciado por el Club Argentino de Mujeres. Para esta nueva ocasión, escritoras de Cuba, Chile, México, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil tomaron la posta en los circuitos intelectuales y artísticos de sus países, convocaron a sus colegas a participar y colaboraron con la organización. Las socias del Ateneo hicieron eco del evento en algunos viajes de visita a países vecinos y en diversas publicaciones periodísticas. Testigo y prueba son las notas que se le dedicaron al evento en la revista La literatura argentina, donde se difundió la exposición, se convocó a las escritoras y donde, al finalizar el evento, también se publicó una crónica detallada sobre todo lo ocurrido durante esos días.

En esa revista, más precisamente en el número de mayo del 1930, se publicó una convocatoria a escritoras para que envíen sus libros a la exposición, firmada por la presidenta del ateneo y su secretaria Nydia Lamarque. Más adelante, en el número de julio de 1931 una nota menciona a las autoras argentinas que ya habían enviado sus libros para participar, entre los nombres aparecen Norah Lange y Adelia Di Carlo, se mencionan además las adhesiones de diversas casas editoras. En esa misma oportunidad la escritora Raquel Adler, columnista de ese medio, realiza una entrevista a B. Justa Gallardo de Salazar Pringles, quien comenta algunos de los objetivos que persiguen con la exposición: mostrar la concentración de toda la labor intelectual de las mujeres del continente y del país en particular, poner de manifiesto las capacidades constructivas de la mujer y que funcione como argumento a favor de su aspiración por adquirir derechos civiles y políticos equiparados a los de los hombres. En esa misma entrevista, afirma: “el destino de américa depende tanto de sus hombres como de sus mujeres”. No hay que olvidar que la exposición se realiza en medio de una época donde la lucha por el sufragio femenino se encontraba en boga no solo en el país sino a lo largo de todo el territorio americano. Hacía realmente muy poco tiempo, en 1926, se había logrado sancionar la ley 11.357 en Argentina que reformó el Código Civil y le dio la posibilidad a toda mujer mayor de edad de ejercer sus derechos y funciones civiles, ampliando su capacidad en relación con la patria potestad y a la administración y disposición de los bienes propios. Para conseguir la sanción del sufragio todavía faltaban varios años, pero ya desde hacía mucho tiempo las mujeres organizadas realizaban reclamos y acciones de protesta para conseguirlo, como el simulacro de votación femenina de 1920, por nombrar solo un ejemplo. Si nos detenemos a observar los nombres de quienes participaron en esas luchas veremos que coinciden con varias de las autoras que también contribuyeron a la exposición del libro femenino. Cultura, arte y política no resultan elementos escindidos para estas mujeres artistas e intelectuales que expresan, a la vez que un interés por participar en la discusión nacional, una mirada feminista de proyección continental.

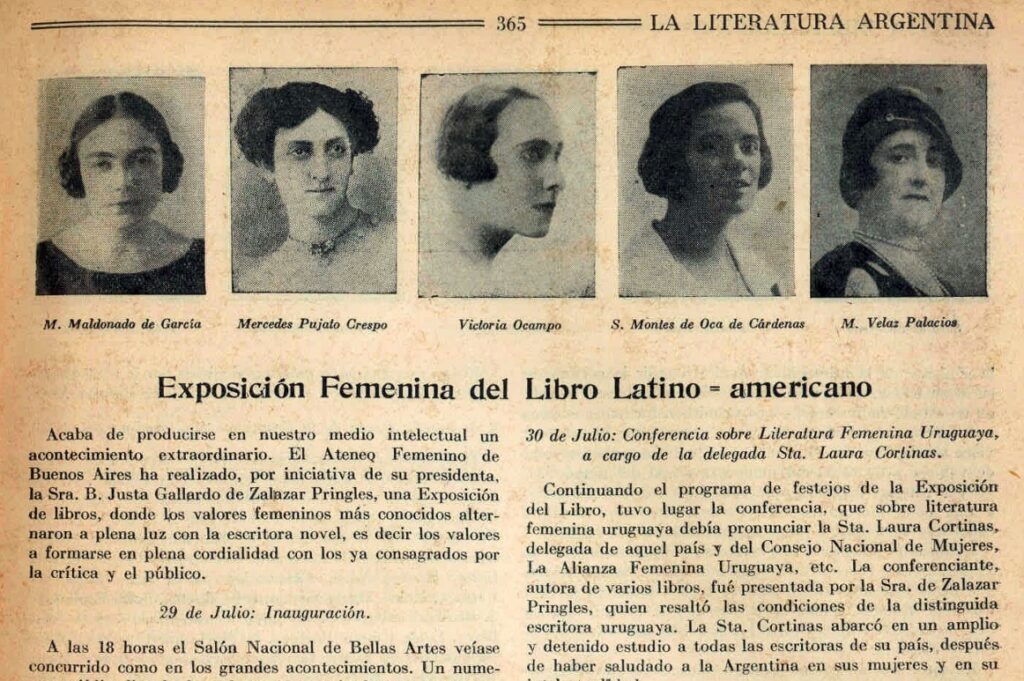

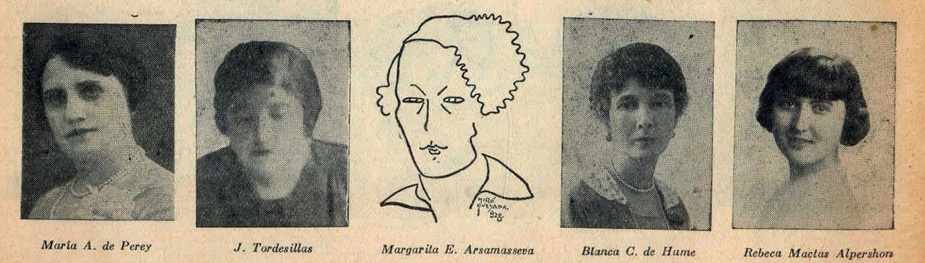

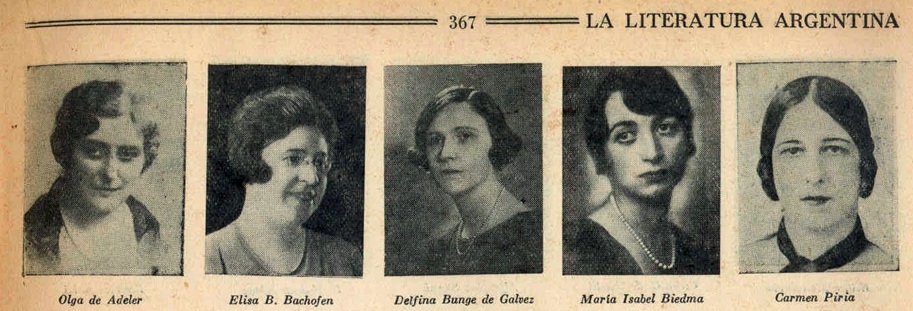

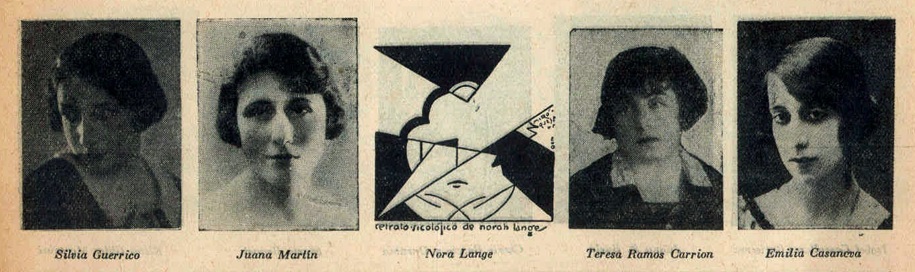

Ya en el mes de agosto se publica la crónica del evento que incluye fotografías en formato tipo carné de muchas de las escritoras, así como descripciones y comentarios detallados sobre los actos, conferencias y diversos encuentros que se realizaron durante los días del evento. También aparece un extenso listado de las obras expuestas que ocupa cuatro páginas y nos permite hacernos una idea de la magnitud de la muestra. En la crónica parece que se buscara registrarlo todo. Leyéndola también podemos conocer los nombres de quienes enviaron sus adhesiones y saludos: políticos, diplomáticos, instituciones intelectuales y culturales de toda América, consulados, universidades, asociaciones de mujeres y hasta el General Uriburu, presidente de facto del momento. Entre los eventos celebrados dentro de la exposición figuran la conferencia sobre literatura femenina uruguaya por Laura Cortinas, el discurso de la ingeniera Elisa B. Bachofen donde destaca el alto grado de cultura que ha alcanzado la mujer americana y la disertación del académico y crítico Atilio Chiáppori. Una conferencia que se destaca en esa crónica y que además nos brinda una clave para leer el acontecimiento es la que dio la Dra. Dora Miranda sobre literatura femenina argentina y americana, en la cual elabora una reflexión sobre la tarea de las escritoras. Hace referencia al carácter más individual y aislado de la labor de las autoras en el pasado, en contraste con su presente donde considera que se ha puesto de manifiesto la existencia de la literatura femenina, como lo demuestra un evento de tales características y magnitud. Al mismo tiempo, considera esa una categoría inútil en tanto las mujeres ya habían tomado su sitio en la literatura general. La exposición del libro femenino se demarca de sus contemporáneos producidos por y para escritores varones no solo como un acto necesario de estrategia para la visibilización y circulación de la obra de las mujeres, sino también como la prueba fehaciente de que ya pertenecían a ese ámbito. Las escritoras hacen una apuesta por un futuro donde sus obras fueran tenidas en cuenta de igual manera, donde las demarcaciones quizás dejarían de ser tan necesarias.

Juana R. Buela, Delfina Bunge, Herminia Brumana, Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini, Juana Manuela Gorriti, María Luisa Carneli, Margarita Abella Caprile, Salvadora Medina Onrubia, Victoria Ocampo, son solo algunos de la gran cantidad nombres que forman parte de la lista de expositoras. Y muchas de ellas presentaron incluso más de una obra para la exposición. Es inevitable preguntarnos ¿cuánto tiempo necesitaríamos para leer esa cantidad de libros? En esa materialidad vemos un hecho: las mujeres ya escribían muchísimo y su escritura no era un fenómeno aislado. La primera exposición del libro femenino latinoamericano, vista desde hoy, resulta un evento pionero en su tipo, y al mismo tiempo nos hace pensar en las redes de mujeres que se habían tejido tras bambalinas para que pudiera convertirse en una realidad. Nombres que ya tenían una trayectoria de mucho peso como Alfonsina Storni o Gabriela Mistral, junto a otras que hacía poco tiempo habían comenzado a publicar sus textos como Norah Lange, conviven con otros nombres que hoy quizás resuenan menos, con nombres que se pueden encontrar aquí en este archivo y otros que encontraremos próximamente. Escritoras de obras muy diversas y seguramente con opiniones muchas veces dispares que sentaron precedentes y proyectaron un futuro para la producción intelectual de las mujeres de su país y del continente, una muestra del trabajo en conjunto que allanó el camino para quienes vinieron después.

Lucía Esteban

Números consultados de la revista La literatura argentina:

La literatura argentina num. 4 – Diciembre 1928 (Disponible en AHIRA)

La literatura argentina num. 35 – Julio 1931 (Disponible en AHIRA)

La literatura argentina num. 36 – Agosto 1931 (Disponible en AHIRA)

La literatura argentina num. 38 – Octubre 1931 (Disponible en AHIRA)