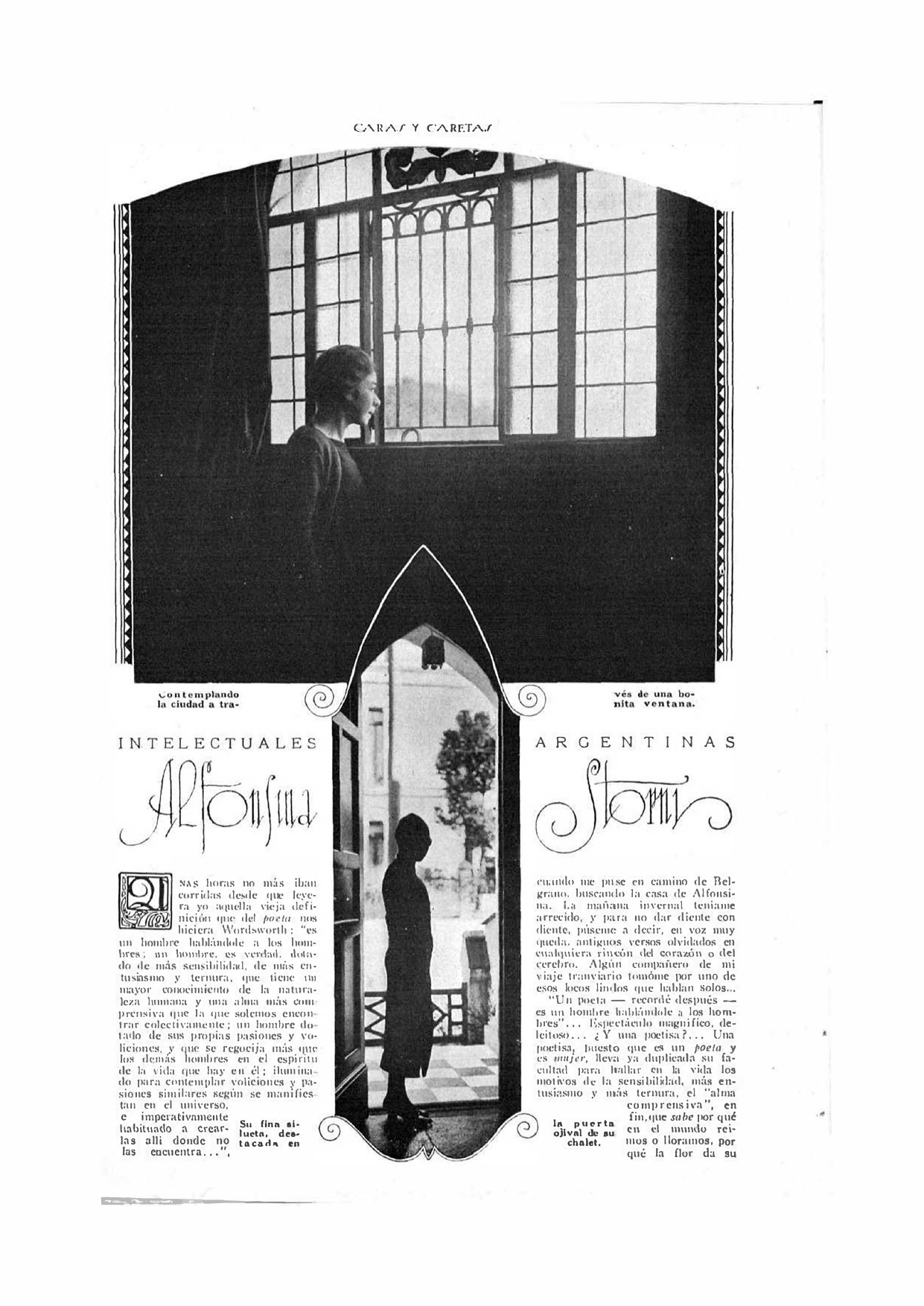

Alfonsina ante un micrófono de radio, quizás por leer algún poema. El pelo rubio, casi blanco, abrigada, un saquito y debajo un chaleco que apenas se deshilacha. Mira con temor y sorpresa a la cámara, su boca entre la alegría y la ironía. Ese gesto captado por la cámara es el que más la representa: sensible, irónica, lúcida. De su vida, se sabe bastante: nació en Sala Capriasca- Suiza– un 29 de mayo de 1892. De niña, sus padres emigraron a Argentina, se asentaron en San Juan, luego se mudaron a Santa Fe.

De jovencita, se vinculó con el ambiente literario y político de la ciudad de Rosario. Al borde cumplir los 20 años, sobre finales de 1911, se mudó sola, embarazada del que sería su único hijo, Alejandro, a Buenos Aires. En sus inicios, con la ayuda de Roberto Giusti y Manuel Gálvez entre otros, obtuvo diferentes empleos, se integró y colaboró en la revista Nosotros. Luego, participaría de las peñas del Hotel Castelar, del Tortoni, sus poemas y prosas parecen estar en las más diversas publicaciones periódicas argentinas y extranjeras. Daba conferencias, recitales de poesía, sus poemas solían formar parte de los catálogos de declamación.

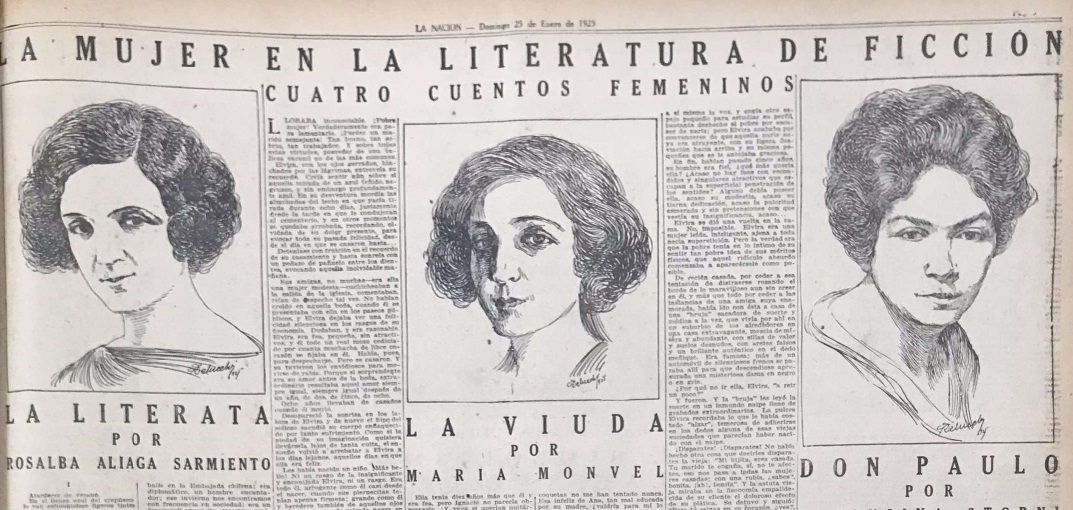

Ella misma construye una imagen de sí como poetisa que combina los modos de los poetas modernistas, ya un poco anticuados junto con los paradigmas de género que la encorsetaban bastante. Tenía la habilidad de jugar con lo que se esperaba de ella y subvertirlo, casi en el mismo gesto. Fue una escritora atenta a los temas de actualidad y a la vida política del país. Probablemente su participación más significativa haya sido vinculada a los debates feministas de los ’20. Su obra más conocida y circunscripta ha sido la poética; pero a esta deberíamos agregar su obra en prosa: dispersa, heterogénea, difícil de delimitar.

Avanzados los años 30, se le detecta un cáncer, a fines de octubre viaja a Mar del Plata y en la madrugada del 25 de octubre de 1938, decide acabar con su vida. Dicen sus amigos y las biografías que tenía todo planeado, antes había enviado a La Nación un último poema en el que se despedía de su público y, además, dejó escrita una carta a su amigo Gálvez para asegurar el futuro laboral de su hijo. Su muerte ocupó casi todas las páginas de los mediosperiodísticos de la época y se sucedieron varios homenajes en su honor.

Esta es una pequeña síntesis de su paso por la vida cultural, que abarcó desde el Centenario de la Revolución de Mayo, 1910, hasta casi finales de los años 30, bajo el gobierno de Uriburu. Luego de su muerte, las biografías de Storni comenzaron a proliferar, las antologías con sus poemas más famosos y populares no cesaron de publicarse. Ella encarnó una imagen femenina con la que se identificaron generaciones y generaciones de mujeres. “La poetisa del amor” ha sido, sin duda, el enunciado que más la acompañó, durante todo el S XX.Rebelde, apasionada, feminista son las palabras con que más se la ha descripto. Al releer esta frase y ver su foto, es inevitable sentir su mirada alerta, cálida y desconfiada a la vez.

Desde Huellas feministas, nos propusimos reunir la mayor cantidad posible de su obra, dispersa en publicaciones, archivos y bibliotecas; con la intención de seguir levantando otras capas, de otras alfonsinas imaginables.

Tania Diz

Bibliografía sugerida

- Diz, Tania. (2006). Alfonsina periodista. Ironía y sexualidad en la prensa argentina (1915-1925). Buenos Aires: Libros del Rojas.

- Méndez, Mariela (2017). Crónicas travestis. El periodismo transgresor de Alfonsina Storni, Clarice Lispector y María Moreno. Rosario. Beatriz Viterbo Editora.

- Salomone, Alicia (2006). Alfonsina Storni: mujeres, modernidad y literatura. Buenos Aires: Corregidor.